世代を繋ぐよりどころ | 法林寺 CASE #026

かつて日本では、仏間、広間があり、縁側がある自宅で法事を行うことは一般的だった。

法事の後には宴が開かれ、親戚一同、知人、友人までがひとつの空間で故人を偲ぶ風景があった。

しかし現代は核家族化が進み、住まいのかたちも変化して、一般家庭で法事を行うのはなかなか難しい

三つの円を重ねる

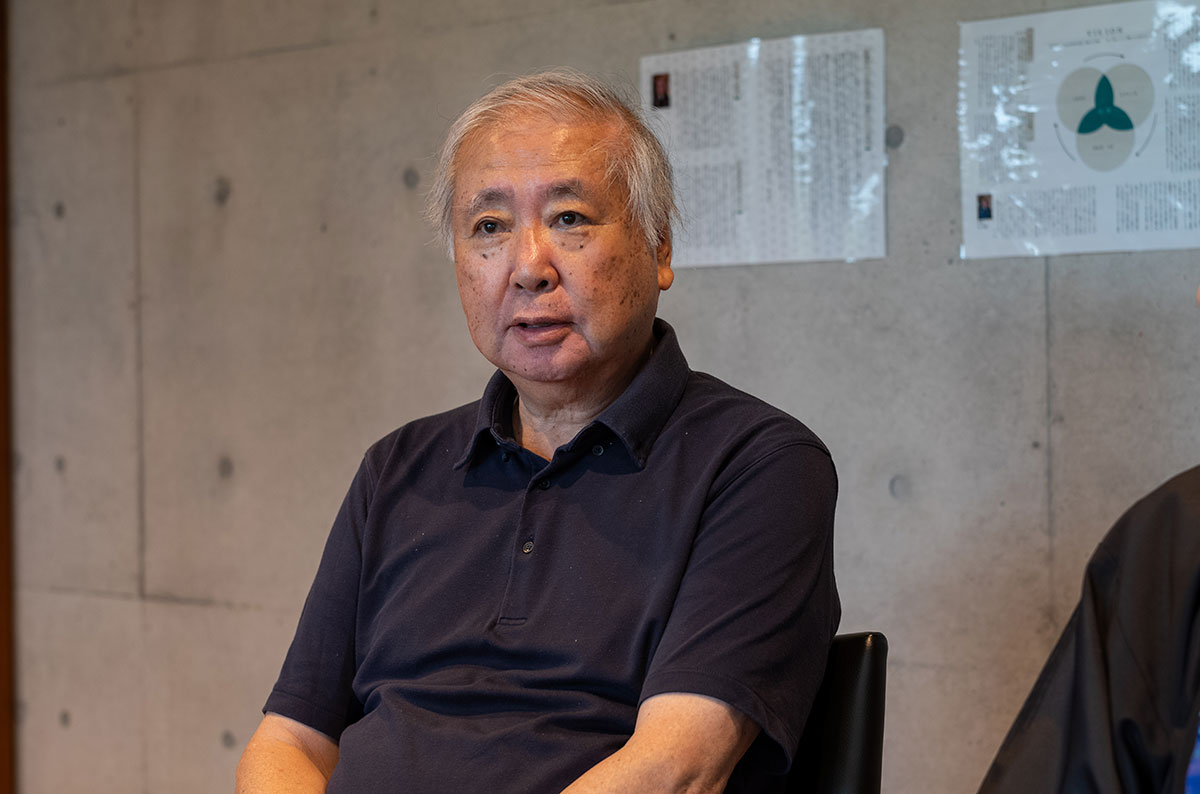

「法林寺の本堂に、日本の原風景を取り戻したかった」。

そう語るのは法林寺十六世住職、笠信暁さん。

法林寺は創建451年。豪族原田氏の出城の舞嶽城を預かっていた笠次郎繁種が出家し、天正2年(1574年)から草庵を結んだ事が始まりという歴史あるお寺。

信暁さんはこう続ける。

「お寺は法要だけの場所ではありません。かつては結婚式なども行われていました。ちなみに昔は法事のために学校を休むこともあったんですよ。戦後80年ですが、門徒さんの多くのご家庭にも戦死者がいらっしゃった。もちろんみんなちゃんと家での法事には参列していましたよ。それが当たり前の風景だったと思います。だけど今は学校が最優先で、核家族化で縦のつながりも希薄な時代になった気がします。色々な意味で、お寺の役割や家族のあり方を意識した本堂の建て替えになりました」。

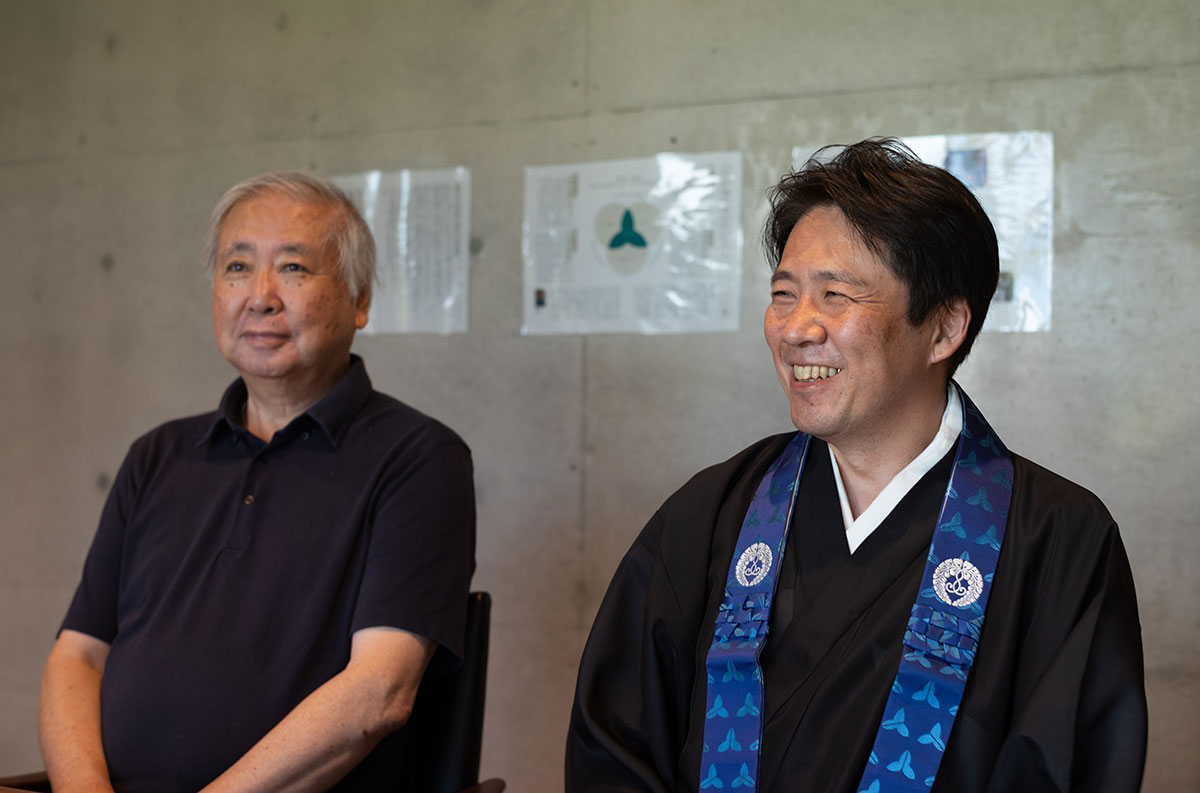

この本堂を建てる前、信暁さんは納骨堂や幼稚園、保育園の建設に関わっていて、その様子を身近に見ていた十七世信純さんは、何か新しいことに挑戦することは当然のように感じていたという。良いと思うものは慣習に囚われず取り入れるスタンスだ。

信純さん:「保育園の視察もたくさん行きましたが、園舎の教室にはなぜ腰壁があるのか、手洗いはなぜ壁付けが多いのか、誰に尋ねてもはっきりとした理由が分からなかったんです。それで当たり前ってなんだろうっていうのを、いつも考えるようになり、本堂の設計デザインもコンセプトづくりから始めました」。

そして2021年、信純さんが住職を継職するタイミングで、門徒さんたちと相談し記念事業として本堂を建て替えることになった。以前の本堂は60年以上経過したRC(鉄筋コンクリート)建築。西方沖地震も経験しクラックもあった。何より心配だったことは保育園の園児たちも集う場所だったことだ。

信純さん:「建て替える前の本堂の耐震性を調べてもらったら、“あと10年は大丈夫です”と言われたんです。微妙ですよね。10年後にもう1度大きな地震が来たら心配だということで、それがきっかけとなって改築に取り組みました」。

信純さんを中心に本堂をどういう場所にしていきたいのかを考える中で、3つのキーワードが生まれたという。

それは、【つながり・よりどころ・おかげさま】を体現すること。世代を超えたつながりで、いつでも安心できる場所にし、相手に寄り添いながらお互いの存在の有り難さに感謝する。

コンセプトは三つの円を少しずつ重ねて手を合わせているシンボルに仕立てた。つまり合掌が現れる。核家族、少子高齢化、お寺離れ。どのようにしたらお寺に人が来てくれるか。それには本堂をみんながワクワクできる場所にするという、ひとつの仮説に辿り着いた。

信純さん:「お寺は神社と違って門徒さん以外は足を踏み入れにくい場所だと思います。それに本堂は暗いイメージもありますよね。私も子どもの頃に祖父や父に怒られて、本堂の暗い地下室に入れられました。本当に怖かったです(笑)。その反動で、こんな明るい本堂にしたのかも知れません」。

一般的に本堂やお寺の間取りは炊事場を奥まったところに置く。トイレに至っては不浄なものとし本堂と切り離して配置する慣例があった。しかし法林寺ではキッチンを前面に配置し、トイレも一体的に設計された。トイレや給仕をする人を奥まった場所に追いやる間取りにはしたくなかったという。

信純さん:「本堂の設計を進める前に、東京や京都など各地のお寺を視察しました。その中で感じたのは、暑さ・寒さへの対策やバリアフリーへの配慮も重要ですが、自然に人が集いたくなるような雰囲気です。そんな折、北九州で古森弘一建築設計事務所が手掛けた納骨堂を見学する機会がありました。その建物はとても印象的で、実際にお会いした古森さんの考え方にも強く共感できました。古森さんはそれまでいくつかの納骨堂を手掛けていらっしゃいましたが、RC(鉄筋コンクリート)造の本堂設計は初めてでした。でも私たちはコンセプトだけを伝えて、あとは思いきり挑戦してください、とお願いしたのです。予算は厳しかったのですが、素晴らしいプランを描いていただきました」。

縁を繋ぎ、開く

信純さん:「本堂で遊んでいた記憶とか、受け止める人や場所はたくさんあった方が良いと思います。うちの保育園も卒園生が保護者や教員となって戻ってきます。勤続20〜30年のベテランの先生がいると来やすいのでしょう。先日も高校を卒業した子らが15年ぶりに遊びに来てくれて、新しくなった本堂を見て“明るい!”とか“すごくカッコいい!”と言ってくれたんです。若い子たちがお寺を見てカッコいいって言ってくれるなんて嬉しいです」。

信暁さん:「糸島は移住者も多いですけど、皆さんあまり先のことはイメージされないみたいで、世代を繋ぐ、命の継承の問題をどうするのか?お墓問題、納骨問題がいずれ出てきます。横の繋がりも重要だけど、縦の繋がりも大切だと思います。法林寺も門徒さんたちに何世代にも渡って援助してもらって助けてもらって、今がある。そういう縦の繋がりも感じてもらいたいですね」。

信純さん:「2階から内陣を見下ろす本堂ってあまりないと思います。そこだけはちょっと大丈夫かなって思いましたけど、今のところ誰にも何も言われていません。出る杭は打たれると言われますが、出過ぎた杭は打たれないのでしょう。思いっきりチャレンジしました」。

信暁さん:「昔は結婚式も本堂で行っていました。実は以前の本堂にも今のような形の2階があり、合唱隊がそこで歌い、ピアノや卓球台、ステレオもありました」。

最近はこの本堂でのイベントやライブの開催の相談も増えたという。これまでも大学の落研の高座、シタールやJAZZのライブも開催してきた。徐々に本堂の認知度も増し、魅力ある建築が持つ人を引き寄せる力、縁を開くことの大切さを実感しているという。

信純さん:「ありがたいことに賞をいただいたり、建築系誌に掲載されたりして、古森さんも大変喜ばれました。取材で私が熱っぽく答えるものだから、ここまで建物を解説できる施主さんは初めてだと言われました(笑)。法林寺の竣工後は古森さんもお寺の設計依頼が増えたようです。もちろん住宅の設計もされていますけど」。

本堂の完成以来、北九州や九州のお寺さんが門徒さんを引率して法林寺を訪れることも増えたという。糸島を小旅行するコースに組み込み、ご住職さんの“こういう本堂いいでしょ?”というような門徒さんへの裏メッセージも込められているようだ。

糸島ならではの繋がり

Ritzwellの家具との出会いは、本堂のイメージを描いている中で、地元糸島に関係のあるものを取り入れたいと考えていた信暁さんが、たまたま開いた機内誌の記事だったそうだ。

信暁さん:「これはなかなかいい家具だなと読み進めたら、糸島市の二丈吉井に工場があるじゃないですか。しかもミラノサローネにも挑戦されてることも書いてあったし、これはぜひ見てみたいなと思いました」。

信純さん:「それでどこかの帰りに2人で糸島シーサイドファクトリーに伺って、色々見せていただいたんです。どの家具も素敵だったのですが、2階にあったBEATRIX(ベアトリクス)の、包み込むようなスタイルに一目惚れしてしまいました。早速古森さんにこういう家具を入れたいんですと伝えました。そうして建築に糸島ならではの繋がりとストーリーを持たせることができました」。

信暁さん:「そもそも前提として良い家具を置きたいというのがありました。私が想う良い家具というのは、心に残る家具です。やっぱり良い家具は長く使えるという実感を持っていましたから。その点、Ritzwellの家具はイタリアンブランドのような優雅さも備えつつ、日本的な奥ゆかしさみたいなものを感じました。本堂のエントランスにふさわしい家具だと思ったのです」。

信純さん:「Ritzwellの家具は木をたくさん使っていて、肌触りの良い素材感、やわらかさがあり、質感も気に入っています。存在するだけで部屋の雰囲気が変わるというか、機能性だけではなく、場を作る家具ですね。家具好きの友人も“何この家具!”と食い入るように見ていました(笑)」。

Ritzwellも職人のものづくりを大切にするというメッセージの核となる場所として、糸島シーサイドファクトリーがある。つくる人と使う人を繋ぐ場所にしていこうという活動は、法林寺が目指す本堂のあり方にとても似ている。

信純さん:「幸福ってなんだろうと考えると、人と人がつながって、居心地の良い所があって、未来を不安なく見通せることなのではないでしょうか。そのためにはまず自分も含めて身近な人を幸せにしたいですね」。

マインドフルネス(今この瞬間に意識を向ける心の状態)は、元来仏教の瞑想にルーツを持つと言われる。

今を大切にする気持ちを実感させる力が建築にはある。まさにこの本堂のことだろう。

信純さん:「お寺が還ってくる場所、繋がる場所であることに改めて気付くために、この本堂を建てたのかもしれません」。

お寺のあり方も時代の中で変わってゆく。

法林寺が地域の方々に求められることに応えていく中で、つながりが生まれるコミュニティスペースとして第二の我が家になっていくことだろう。

そして、Ritzwellの家具にもその縁を繋ぐ役割の一端を、担わせてもらっていることの有り難さ。 まさにおかげさま。

ありがとうございました。

浄土真宗本願寺派

舞岳山 法林寺

〒819-1116 福岡県糸島市前原中央3丁目6-28